臺灣首例擱淺藍鯨 將以3D骨骼建模及工藝修復技術重現原貌

【記者吉雄世/綜合報導】為了讓國人體會臺灣首例擱淺藍鯨所傳達的重要意涵及價值,海洋保育署(下稱海保署)與成功大學及海洋生物博物館攜手合作,將以藍鯨骨骼3D建模技術輔助原件修復,再次重現藍鯨骨骼之原貌。

海保署表示,109年元月在臺東長濱海岸線發現藍鯨,是臺灣第一筆藍鯨擱淺紀錄,因藍鯨於全球數量稀少且樣本珍貴,海保署邀集國內鯨豚相關領域的專家,共同進行學術研究,更於去(110)年11月29日與國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心,及國立海洋生物博物館,簽署「藍鯨骨骼標本合作備忘錄」,期望能將藍鯨全身骨骼樣本修復重建並組裝後,公開展示,以推廣海洋環境教育及保育觀念。

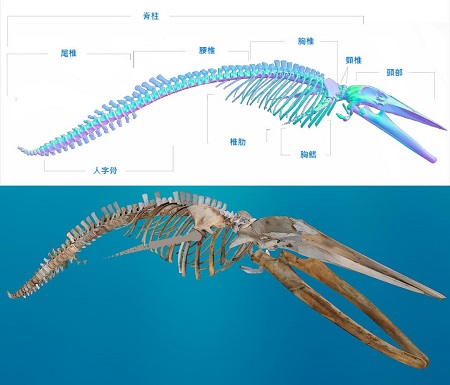

海保署進一步說明,該擱淺藍鯨雖為幼體,但全長達20公尺,不僅軟骨組織多,頭骨也破碎嚴重,因此修復及保存工作面臨很大挑戰。骨骼必須先蒸煮至完全除肉後,經長時間的反覆去油處理、晾乾及脫色後,待骨頭可典藏於中長期狀態,才能進行細部修復及碎裂之大片物件定位,最後上色及預組裝。為讓骨頭原件完整被保留並正確組裝,已將全副藍鯨骨骼進行3D掃描建模,再以數位模型完成虛擬骨骼組裝,同時也模擬修復頭部的缺骨部位,提供後續骨頭原件重建技術重要的參考依據。

目前成功大學完成前置處理之藍鯨骨骼約有156塊(包含鯨鬚板及附屬漁具繩索),已全數交由海生館進行下一階段骨骼細部修復計畫,預計在明(112)年暑假,民眾就可看到藍鯨骨骼於國立海洋生物博物館精彩亮相,對海洋生物有興趣的夥伴們千萬別錯過。

圖1:成功大學、海生館及海保署人員於現場清點已完成前置處理之藍鯨骨骼標本,確認骨骼拼接位置之正確性。

圖2:藍鯨骨骼約有156塊,經丈量頸椎至尾鰭骨骼長度,至少長達約13米。

圖3:藍鯨骨骼以3D掃描建模後,先以數位模型組裝及頭骨模擬修復,以利後續骨頭原件之重建參考。(http://220.135.123.13/html/3D/OCA/whale.htm)